En 1961, par un concours de circonstances qu’il sera important de rapporter – la biographie participant parfois à l’intelligence d’une œuvre – un arlésien de vingt-sept ans, se rend dans un pays dont l’image n’évoquait pour lui aucun souvenir. Incontestablement, les Etats-Unis et New-York, qui fut la première destination, ont transformé un jeune photographe à temps partiel et employé d’usine à temps plein en Lucien Clergue. Au moment de partir, malgré tous les espoirs que peut nourrir en chacun la découverte de l’Amérique, il ignorait que ce voyage allait bouleverser non seulement sa destinée personnelle, mais aussi celle de la photographie en France.

Au milieu des années 50, Lucien Clergue avait déjà exploré la plupart des thèmes qu’on lui connaît et qui constituent son œuvre : les nus, les gitans, la Camargue et les taureaux représentaient un parcours de photographe singulier à une époque où la photographie était dominée avant tout par le reportage. Sa persistance à poursuivre ce parcours solitaire provenait uniquement des encouragements que lui prodiguaient ses amis, Cocteau et Picasso notamment : en France, les institutions muséales ne présentaient pas de photographies et les galeries de photo n’existaient pas encore.

Le détail biographique qui interrompt cet isolement est une rencontre inopinée au Musée des Arts décoratifs de Zurich qui présentait simultanément en 1958 la célèbre exposition Family of Man et des photographies de Lucien Clergue. Edward Steichen, conservateur du Musée d’Art Moderne de New York (MoMA), accompagnait cette exposition qu’il avait créée en 1955 et qui fit le tour du monde. Il apprécia les œuvres du jeune Français, au point d’en acheter quelques-unes pour le compte du MoMA et d’envisager la perspective d’une exposition dans le prestigieux musée new-yorkais, mais pour plus tard.

Ainsi commença le périple de Clergue in America par un voyage de ses photographies à New York qui préludait à celui qu’il devait faire en personne en 1961.

Pendant la période où il dirigeait le département de photographie au MoMA (1947-1962), Edward Steichen s’est appliqué à favoriser les relations entre les Etats-Unis et l’Europe en établissant tout particulièrement des liens étroits avec la France. Ainsi, il réalisa dès 1951 une exposition intitulée Five French Photographers qui réunissait les travaux de Brassaï, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Izis et Willy Ronis. Il rassemblait aussi des photographes américains et européens dans des expositions régulières qui maintenaient ce lien qu’il tissait avec les pays étrangers.

Dans ce contexte, Lucien Clergue fut exposé en 1961 aux côtés de Bill Brandt et de Yasuhiro Ishimoto, encore américain à cette date, et qui avait été antérieurement retenu pour Family of Man. Pour le photographe Français cette affiche correspondait à une consécration qui valait absolument le voyage. Bill Brandt, quant à lui, venait de publier son livre Perspectives of Nudes qui révolutionnait le regard photographique porté jusque-là sur le nu féminin.

Arrivé au MoMA, Lucien Clergue n’avait qu’une idée en tête : voir le Guernica de son ami Picasso. Mais le chemin qu’il fit pour s’y rendre fut sans doute aussi fort d’émotions que l’impression ressentie devant le tableau du maître : les nombreuses salles traversées accordaient une place éminente à la photographie et, parmi celles-ci, une rendait hommage à l’illustre américain qui l’avait remarqué : Steichen, The Photographer. A ce choc s’ajoutait celui d’un tourbillon d’images qu’il n’aurait jamais pensé admirer de visu : celles d’Alfred Stieglitz, de Paul Strand, d’Edward Weston…

Le séjour new-yorkais fut l’occasion de rencontres incroyables, comme celle d’Eugene Smith et de Robert Frank, dont il avait entendu parler dans les rares ouvrages consacrés en France à la photographie : la revue Photo-Monde ou le magazine DU, par exemple. Mais ce fut aussi l’objet de découvertes inouïes : Lucien Clergue apprend que la photographie fait partie de l’univers des musées, que la George Eastman House a été fondée à Rochester en 1949, que la Library of Congress de Washington et le Metropolitan Museum de New-York conservent de grandes collections.

Ce qui conférait un tour magique à ce voyage, c’est qu’il avait suffi d’un déplacement de continent pour découvrir qu’une histoire de la photographie était possible et rendue accessible au grand public. Cette idée, ou plutôt ce rêve, allait faire son chemin chez le photographe dès son retour à Arles.

On aurait pu penser que cette « première fois » aurait amené le visiteur du Nouveau Monde à photographier tous azimuts pour enrichir son œuvre de thèmes inédits. En fait, les images qu’il retient de cette période sont peu nombreuses et relèvent plus de la recherche que de la curiosité. Deux vues en perspective, l’arrivée sur New-York et le cimetière juif de la même ville, présentent des horizons rigoureusement barrés de lignes perpendiculaires offrant des cadrages auxquels il n’avait pas été habitué auparavant. Avec le recul du temps, on peut voir là des prises de notes photographiques pour des photos de nus qu’il réalisera ultérieurement. Deux images de rue prennent une valeur symbolique si on les considère côte à côte : la première est un autoportrait avec son épouse devant les Nations Unies, l’un et l’autre se tenant devant un poteau signalétique. La seconde montre, tout près d’un semblable poteau, une femme aidant un aveugle à traverser la rue – réitération de l’image précédente, compte tenu de l’éblouissement que procure la ville de New-York à qui la découvre. Ailleurs, Lucien Clergue semble s’appliquer à retrouver son univers de Provence : il ne manque pas de photographier une charrette des quatre saisons stationnée devant le MoMA, ni de s’arrêter devant les moires flottant sur les fontaines du Seagrams Building de Park Avenue qui lui rappellent sans doute la mousse du sel des étangs de Camargue.

Pas de nouveau départ donc dans le champ de l’œuvre déjà constituée et qui est – à l’exception des photos de corridas – exposée au MoMA. Les variations de ce champ, les improvisations mêmes, seront réservées à des voyages ultérieurs. Le but de cette première visite n’est pas davantage un changement de cap dans sa carrière. Lucien Clergue décline l’invitation qui est lui faite par Alex Lieberman, alors directeur de Vogue Magazine, de travailler pour sa revue de renommée internationale, comme il avait refusé cinq ans plus tôt en France une proposition de Paris-Match. Le sens de ce voyage est, en réalité, celui d’un rite de passage d’un univers où la photographie était méconnue, refoulée, niée en tant qu’art, donc rien à un monde qui, la reconnaissant, lui donnait droit de cité, lui ouvrait ses institutions et honorait ses praticiens.

Devenu pleinement et uniquement photographe, Lucien Clergue va cultiver sa relation avec les USA. Si les voyages, les missions dans cette direction vont devenir innombrables, il emploie néanmoins beaucoup de temps pour que sa ville d’Arles soit la première en France à préparer la place éminente qui convient à la photographie. Ainsi le musée Réattu devient le premier musée à lui consacrer une collection permanente dès 1963 : c’est la naissance d’un réseau qui préfigure celui qui rendra possible, six ans plus tard, les Rencontres Internationales de la Photographie. A cet égard, le deuxième séjour du photographe à New-York en 1962 lui permet d’avoir l’attache de Grace Mayer, conservatrice des estampes au MoMA et secrétaire d’Edward Steichen, qui lui fera rencontrer cette année-là André Kertesz et Alexey Brodovitch.

Au cours de la constitution de ce réseau, l’immensité des Etats-Unis, qu’il sillonne d’Est en Ouest et du Nord au Sud, se transforme progressivement en une expérience visuelle qu’il va intégrer à son champ de création photographique. C’est à ce point qu’il faut souligner l’importance des portraits que Lucien Clergue réalise lors de ses séjours américains. Ils tiennent une place à part dans son œuvre parce qu’en même temps qu’ils forment les notes biographiques de ses voyages, ils dressent la généalogie d’une grande famille de créateurs qui ont décidé du sort de la photographie dans la deuxième moitié du 20ème siècle. Aux personnalités du monde de la photographie qui ont compté pour lui comme Edward Steichen, Ansel Adams ou David Hockney se rajoutent celles qui ont un rapport avec ses dilections : la musique (Lionel Hampton, par exemple) ou la tauromachie (Ernest Hemingway), de sorte que ces portraits américains prennent dans l’ensemble de l’œuvre la valeur d’un autoportrait ou plus exactement réalisent le parcours d’une autofiction photographique. Ils fixent des moments intenses d’admiration, comme ce fut le cas pour Steichen en 1961 ou pour David Hockney qui, en 1984, était en pleine maîtrise de ses collages photographiques ; ils fixent aussi des souvenirs qu’on pourrait dire de famille avec cette mine réjouie d’Ansel Adams posant devant sa Cadillac immatriculée Zone V.

Pour autant, peut-on penser que la fréquentation assidue de ce pays élu comme patrie des photographes ait modifié sensiblement l’œuvre de Lucien Clergue ? Lorsque l’on parcourt les photographies prises aux Etats-Unis on constate assez rapidement que la structure de l’œuvre reste la même, architecturée autour de centres d’intérêt qui ont motivé sa vocation de photographe : la vision de la femme, la recherche de signes ou de messages dans l’agencement des choses de la nature. Mais il apparaît certain aussi que l’annexion d’un nouveau territoire comme toile de fond de ses prises de vue retentit de façon profonde sur sa pratique.

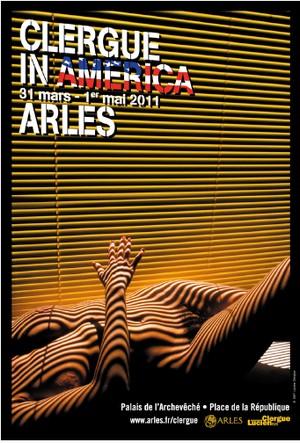

On s’en rend particulièrement compte avec les photos de nus où une importance nouvelle est accordée à la couleur, et, pour les images en noir et blanc, au studio. Pour ces dernières, le nu compose avec la scénographie que proposent les axes orthogonaux des grandes villes. Dans l’appartement de Marsha Burns[1], les corps allongés opposent de façon très contrastée leurs lignes arrondies aux façades et cheminées visibles depuis la fenêtre. Dans le studio vide du collectionneur Sam Wagstaff[2], deux fenêtres semblables à deux grands formats de Manhattan éclairent le sol d’un rectangle de lumière qui encadre le corps d’un modèle. Ailleurs[3], le nu est accolé à des rangements de bibliothèque qui forment un fond paramétré comme un tableau de Mondrian.

Cette contiguïté particulièrement cultivée par Lucien Clergue aux USA entre la courbure des corps et des axes perpendiculaires entraine un déplacement sémantique dans l’approche du nu : la vision se retire du mythe de la femme née de la vague pour se centrer sur une étude plus formelle. A la mise en scène plastique du désir qu’inspire le corps féminin, succède l’éloge graphique de sa forme. Cette tendance s’accentue avec des images plus récentes chargées de trames (série des Nus zébrés) ou réalisées en surimpressions.

Une même remarque s’impose avec les nus en couleurs qui, pour certains, rajoutent à ce déplacement sémantique un déplacement syntaxique. Ainsi c’est à New York, en 1979, qu’il réalise son premier nu polaroïd : la petitesse du cadre permet de saisir comme un tout le corps du modèle avec son ombre qui se déploie de part et d’autre de sa présence. Les polaroïds en grand format multiplient les superpositions de trames, de couleurs, dégageant le corps du premier plan. Les nus en couleur sont aussi l’occasion d’expérimenter d’autres changements dans la matière signifiante de l’image avec de nouvelles techniques de tirages, comme le procédé Fresson.

Avec la couleur, Lucien Clergue n’abandonne pourtant pas la thématique du nu dans la nature, il la reconsidère dans les recoins de l’immensité des espaces de l’Ouest américain. C’est à Death Valley en Californie que sont réalisées principalement les photos de la série Eve est noire qui réconcilie des recherches antérieures menées séparément sur Eros et Thanatos. Une nouvelle plastique du nu nait de cette rencontre avec un modèle afro-américain aux proportions sensiblement différentes des nus de Camargue. Le corps féminin n’est plus cette fluidité charnelle échappée du tourbillon marin, mais une nudité au contact des éléments les plus résistants, une souplesse à l’épreuve de la rudesse des rocs, un bronze poli au contact de la pierre brute.

Par l’amitié qui le liait à Ansel Adams, Lucien Clergue entra de plain-pied dans l’histoire photographique des paysages grandioses des parcs nationaux américains. Ansel Adams était en effet l’héritier d’une tradition de la représentation de ces parcs initiée au 19ème siècle par des photographes fondateurs tels que Timothy O’Sullivan. Les photographies de paysage prises par le Français dans le site de Yosemite, et surtout à Point Lobos, contrastent fortement avec la tradition américaine du gigantisme et se situent même en rupture avec elle. Parmi les canyons et les falaises du parc Yosemite, Lucien Clergue déambule avec le même regard qui lui fit découvrir en Camargue le Langage des sables. Par opposition à la vision macroscopique des paysagistes américains, la sienne, microscopique, dégage un univers d’analogies pétrifiées : des formes animales et des masques anthropomorphes, des lèvres, des fesses, des sexes, toute une nature recréée au gré d’anfractuosités de roches, de plissements hercyniens, d’accidents antédiluviens que l’on trouve rassemblée dans la série intitulée Empreintes des dieux.

Selon le même principe de visée rapprochée, il photographie la route, autre sujet récurrent de l’esthétique Nord-Américaine. Les séries d’images consacrées à la route d’El Paso n’ont rien à voir avec les perspectives fuyantes photographiées au même endroit par Stephen Shore au milieu des années 70, par exemple. Elles sont constituées par des cadrages resserrés autour de lignes signalétiques et de signes aux allures d’idéogrammes formés par le débord sinueux du goudron sur l’asphalte. Agencées en polyptiques, elles semblent présenter un alphabet sibyllin délivrant un message purement visuel.

Ces deux sujets, les grands espaces, la route, sont à proprement parler la contribution de Lucien Clergue à la photographie américaine dans la mesure où il réussit, en imposant son propre régime de visibilité, à bouleverser les codes à travers lesquels l’Amérique avait coutume de les regarder.

Un demi-siècle après l’exposition Steichen, The Photographer à New York, la rétrospective Clergue in America à Arles permet de mesurer le chemin accompli par une œuvre qui, loin de s’être laissé absorber par les courants et les modes découvertes aux Etats-Unis, a su assimiler des territoires nouveaux pour se développer en de multiples variations. Malgré son intitulé, cette exposition éclaire aussi paradoxalement un segment de l’histoire de la photographie en France à laquelle Lucien Clergue reste indissociablement lié. Sous son impulsion, les institutions culturelles françaises ont pris conscience de leur retard important par rapport à la marche de l’histoire. A Arles le musée Réattu sera le premier en France à constituer une collection de photographies à partir de 1963 et les Rencontres Internationales de la Photographie fondées en 1969 auront été à l’origine de l’essor qu’a connu la photographie en France dans les années 70. L’envergure historique que prennent aujourd’hui ces actions est liée aux échanges transatlantiques qu’a su cultiver Lucien Clergue.

[1] Nu chez Marsha Burns, Seattle, 1981.

[2] Primavera chez Sam Wagstaff, New York, 1980.

[3] Nu dans un immeuble de logement des « UN Building », New York, 1979.