Quand Vasco Ascolini s’intéresse à l’architecture, c’est pour redéfinir nos représentations de l’espace public. Cette redéfinition n’est pas un vain mot, puisque son objectif impose une façon de voir qui, gratifiant toute ombre d’un noir profond, mesure les emplacements où la lumière interprète à sa manière la vie des formes.

Avec cette limitation maîtrisée du champ visuel, le centre d’intérêt de lieux aussi prestigieux que le Louvre ou le Palazzo Te à Mantoue est complètement requalifié : on pénètre dans un univers de recueillement où la prise de vue s’identifie avec le geste de s’incliner humblement devant l’énigme esthétique des apparences. Cette attitude est rendue possible parce que le photographe intervient dans ces hauts lieux de l’histoire de l’Art à une heure où tous les visiteurs sont partis et ne pensent plus à ce qu’il fallait y voir absolument. Ainsi, la nuit photogénique qui habite ses images signale aussi l’unicité et la solitude de son point de vue en même temps qu’elle confère à sa visite la tonalité d’un parcours mélancolique.

Plutôt que de visite, c’est de révision qu’il faudrait parler à propos de l’itinéraire que poursuit Vasco Ascolini : dans tous les endroits de sa prédilection, il braque son objectif sur des monuments, des statues, des façades dont il ne retiendra que les morceaux choisis à l’instant où la lumière cerne isolément un détail comme l’essence de ce qu’elle éclaire.

Du coup, c’est le nom du lieu mentionné à côté de chaque photographie qui, parce qu’il nous est trop connu, devient alors étrange : du Théâtre Antique d’Arles, par exemple, on ne reconnaît plus que trois colonnes tronquées flottant comme un trois-mâts à la dérive au large d’une mer d’encre ; à la mention « Jardin du Luxembourg » correspond une frondaison sombre relevée par la blancheur de deux ailes blanches – d’un ange, sans doute – sculptées pour mimer leur envol en direction de deux autres ailes, aussi claires mais beaucoup plus petites, d’un papillon de nuit au repos sur une feuille de lierre.

On pourrait étendre à toutes les photographies ce déplacement de sens entre la dénomination d’un site mémorable et la vision que le photographe en retient : suivant la loi mosaïque du noir et blanc, son regard anéantit les lieux communs de la notoriété touristique pour ne s’ouvrir qu’à des harmonies inouïes perçues par lui en secret. Le monde de l’architecture et celui de l’art deviennent alors la matière d’un nouvel art de voir.

Inutile d’énumérer les procédés techniques qui soutiennent cette approche poétique du monde, car elle ne s’y réduit pas. Ni le choix des optiques, ni même la qualité des tirages ne suffiraient à eux seuls à expliquer l’intensité dramatique de ces photographies : celle-ci naît de la dislocation des proportions d’ombre et de clarté allouées par l’œil vulgaire à chaque chose en vue du bon équilibre de son champ de vision. Vasco Ascolini redistribue la lumière et, comme par un effet de double vue, impose un environnement magique où, par un jeu de correspondances, les pièces exposées isolément dans les musées, les façades et les détails architecturaux s’entretiennent mutuellement dans un curieux colloque du silence.

Ainsi, sous ce nouveau jour, on se laisserait facilement convaincre par l’idée qu’il existe une vie après la fermeture des musées. Une photographie prise au musée d’Orsay développe cette impression à la manière d’un flagrant délit : dans une salle à peine éclairée par une baie vitrée donnant sur la rue, une statue entoure de ses bras une cruche comme si elle voulait la protéger du regard espion d’un passant qui glisse sa tête entre les grilles. Ailleurs, dans le grand escalier du Palazzo Ducale de Mantoue la pose semble avoir surpris une représentation théâtrale : le bouchage des ombres accomplit une scénographie qui délivre les statues de leur blancheur de pierre et engage leur posture à figurer dans un péplum dont on ne perçoit que des signes de menaces et de supplications. Au Palazzo Canossa de la même ville, un ange extirpé de son sommeil de marbre par un rayon de soleil se trouve dans la situation d’interpeller en voisin une autre statue qui lui fait vis-à-vis.

Ces derniers exemples laisseraient penser que Vasco Ascolini poursuit une inspiration fantastique. De fait, cette création partitionne ses espaces en recomposant toute la lumière du monde : là où le noir se déploie, le vide qui en résulte cisèle abruptement le contour des êtres ; par de tels effets, la photographie corrige les Vénus de Mantoue, celle de bronze comme celle de pierre, en masques de Méduse. Mais plutôt que fantastiques, ces photographies avec vue sur le vide sont en réalité légèrement vertigineuses, un peu à la manière des statues baroques toujours au bord de l’abîme. Et ce léger vertige n’est pas non plus éloigné de l’humour, comme en témoigne ce portrait d’un miroir ovale réalisé au Palazzo Masdoni de Reggio Emilia : le photographe a pris quelque distance pour cadrer une ouverture murale dans une pièce qui est littéralement une chambre noire ; cette ouverture encadre à son tour le miroir qui ne réfléchit rien d’autre que la pleine obscurité du lieu d’où il est photographié.

En fait cette magie qui fait dire aux œuvres d’art ce qu’elles n’ont jamais voulu dire ou qui les fait devenir ce que ni leurs auteurs, ni leurs destinataires n’auraient voulu qu’elles soient, révèle une personnalité qui fréquente de façon exceptionnelle, c’est-à-dire en poète, les lieux de la grande distribution des arts. Chaque photographie, en ce sens, est la réponse à un appel du singulier. Aux heures ordinaires, la visite aux musées nous dirige vers de moins subtils appels : nous naviguons d’une œuvre à l’autre, au bon gré des discours qui, dans les guides, les épinglent en des lieux extérieurs et en des dates historiques. Mais à l’heure où l’oiseau de Minerve prend son envol, ces lois délicieuses par lesquelles les objets communiquent avec l’espace et le temps, le photographe s’en est rendu le maître. La photographie, au lieu de reproduire le détail du musée, comme André Malraux avait pensé un moment qu’elle devait le faire[1], s’intéresse à de plus extraordinaires constatations.

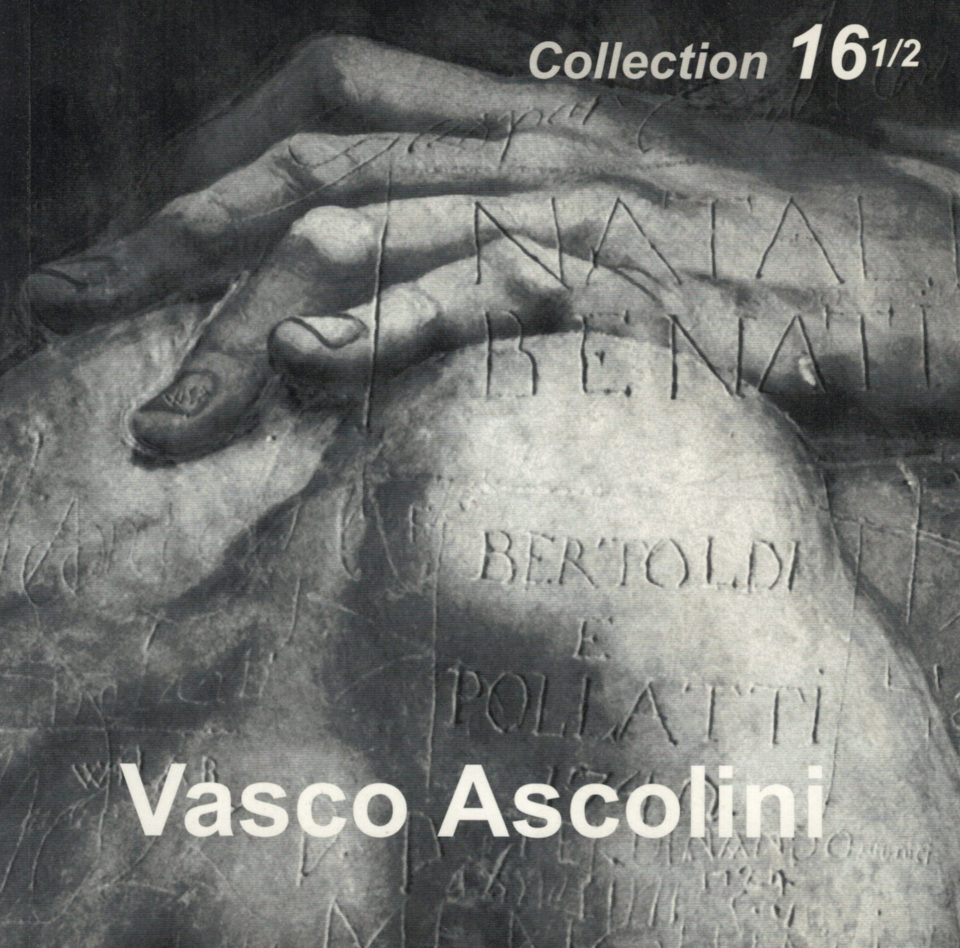

Chaque détail enregistré, loin de rendre plus visible le tout dont il dépend, se magnifie lui-même en totalité à la manière d’une synecdoque : des visages, des corps prélevés lors des cadrages au groupe statuaire auquel ils appartiennent ne sont plus que l’expression du sentiment ou de la pensée dessinés par leurs mimiques. Le regard du photographe feint d’ignorer l’individualité entière des œuvres qu’il approche pour leur conférer une destination singulière : un gros plan sur une fresque au Palazzo Te montre avec la même acuité la finesse du dessin d’une main posée sur un genou et la maladroite gravure des graffiti déposés par les visiteurs au fil du temps.

Même si Vasco Ascolini s’est consacré à des sujets entiers en forme de reportages poétiques à long terme (Versailles, Arles, Mantoue), le parcours qu’il a entrepris avec la photographie est celui d’une recherche intérieure et ses visions photographiques n’ont d’autre centre que sa propre guise. Elles circonscrivent un monde où le sens jaillit des contiguïtés savantes que son art du cadrage et de la couleur noire font naître à tout instant : la parenté inopinée existant entre la volute d’une arcade au musée Reattu et le taillis d’un buisson de premier plan, c’est son regard seul qui l’avère et lui confère l’allure mystérieuse d’une relation.

C’est ce tissu de relations invisibles parce qu’imaginées, débarrassées de la référence à la vérité historique des œuvres d’art que nous révèle son œuvre, tout en même temps qu’elle nous découvre le plaisir pur d’une fréquentation des espaces de l’Art.

[1] André Malraux, Les Voix du Silence, 1ère partie, NRF, Galerie de la Pléiade, 1953.